ブルグミュラー「すなおな心」解説|ピアノレッスンで使える練習曲の魅力と指導ポイント

ブルグミュラー 素直な心 解説を探している方へ。本記事では、私自身が普段レッスンの時に気をつけている「すなおな心(La Candeur)」の指導ポイントと魅力を解説します。

指導において私は、「自分が演奏する時にしていることをそのまま生徒にも伝える」という姿勢を大切にしています。

ブルグミュラーの練習曲より「すなおな心」

ピアノ学習の初期に演奏することも多いブルグミュラー。

特に【25の練習練習曲、作品100】は、日本でピアノのレッスンに通ったことがある人なら、親しんだ記憶がある方は多いのではないでしょうか。

ブルグミュラーの練習曲が日本で長く愛されている理由の一つは、技術習得と音楽性の両方をバランスよく学べる点にあります。「すなおな心」はこの曲集の1番にあり、短いながらも多彩な表情が詰まっています。

私の教室でも、「ブルグミュラーが課題になるとピアノがもっと好きになる」と話す生徒さんが多くいます。それは、単なる反復練習では得られない“音楽的体験”ができるからです。

作曲家ブルグミュラーの背景と影響

ブルグミュラー(ヨハン・フリードリヒ・フランツ・ブルクミュラー)は1806年にドイツの音楽一家の元にで長男として生まれました。父はオルガン奏者兼指揮者、弟も作曲家でありピアニストでした。

彼は26歳の時にフランスに移住し、そこで数多くの作品を作曲しました。今回だけ題材にしている【すなおな心】が収録されている『25の練習曲 Op.100』もこのフランス時代に生まれた作品です。

作曲家の人生が作品に影響する

先ほど記述した通り、この25の練習曲はフランスに移り住んでから作曲されました。

だからタイトルにもフランス語が多く使われています。

今回の「すなおな心」の原題も”La Candeur”。

これはフランス語です。

日本語にすると「素直な、純粋な、無邪気な」という風に訳されます。

このように、どの時代・どの国・どんな人などバックグラウンドを知るのはとても重要です。

その曲への理解が深まります。

レッスンで伝えたいポイントとは?

私がレッスンで最も大切にしているのは、「楽譜を全て正確に読み、全て受け取ること」です。

これは私自身が師匠から学んだことです。

楽譜に書かれているのは音だけではありません。

きちんと読み取ることができればそこには全てが詰まっています。

だから私が生徒達にレッスンする時も、できるだけそれを伝えたいます。

それでは、ここからやっと楽曲解説です。

楽譜の読み解きと演奏の工夫

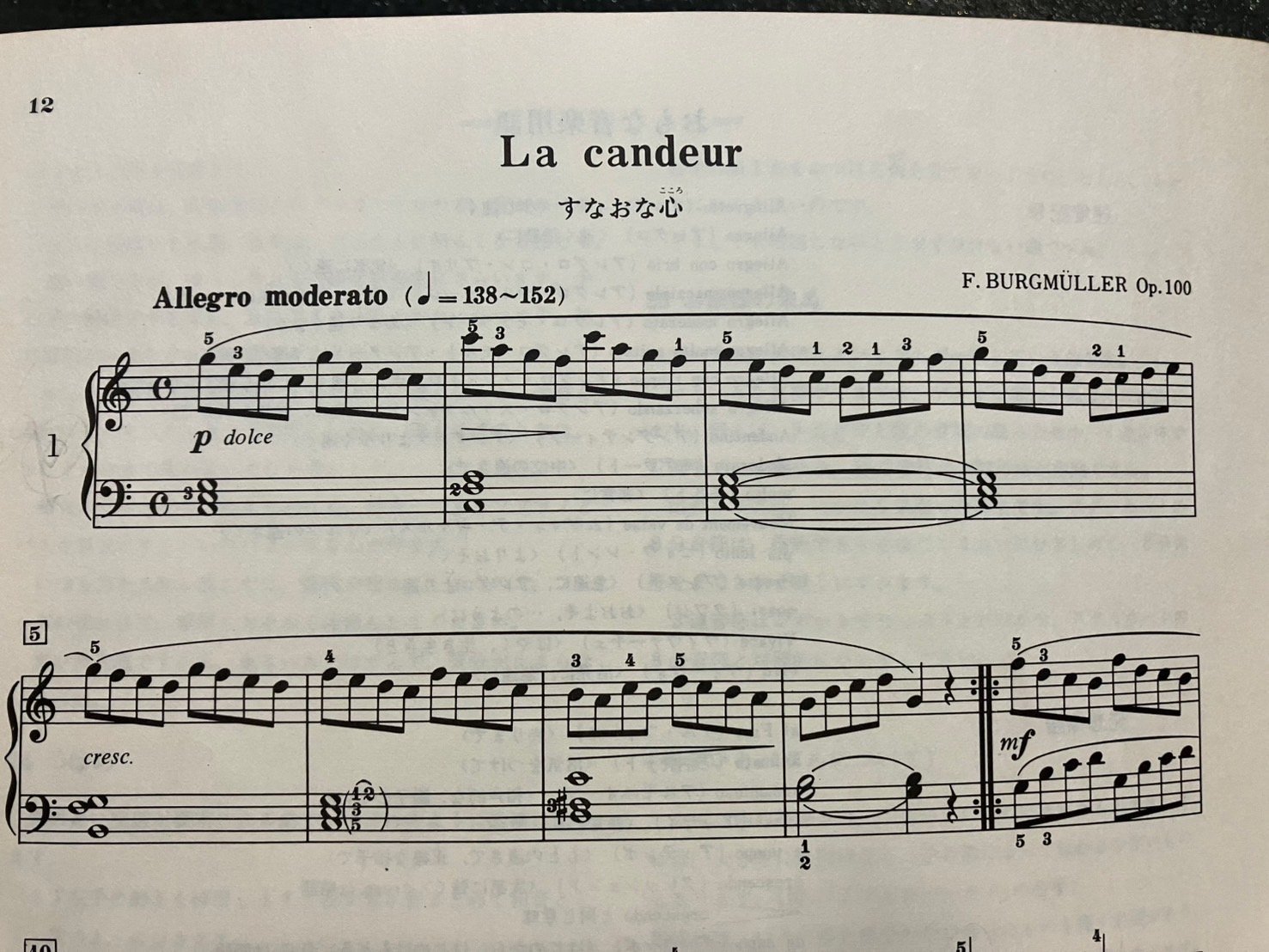

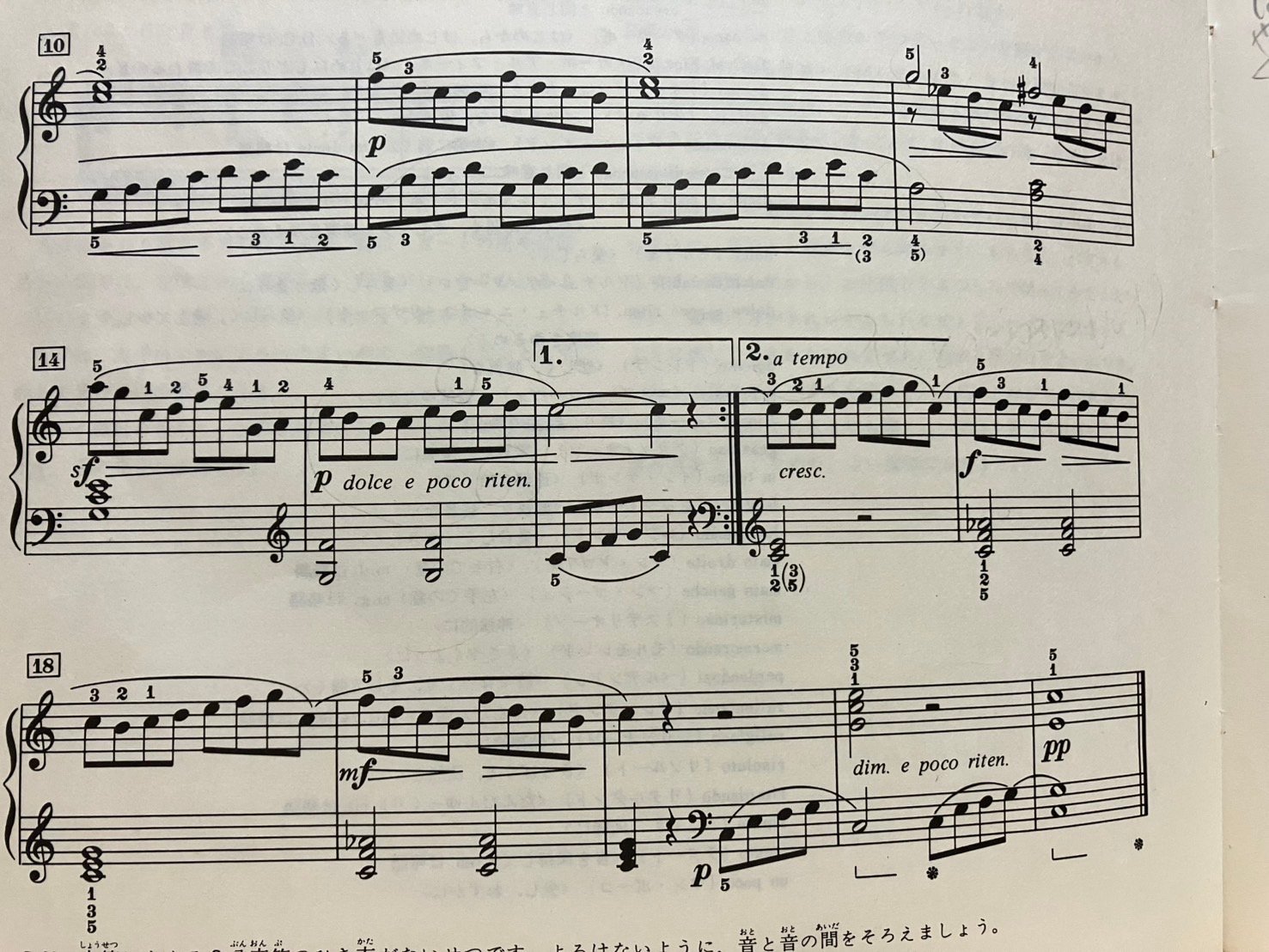

速さはAllegro moderato.

颯爽と走り去るテンポではないし、かといって一歩一歩噛み締めるようなテンポでもないですね。Allegtoには元気なイメージもありますし、moderatoには“ほどよい、ちょうど良い”という意味があります。この辺りがテンポ設定のヒントになるのではないでしょうか。

拍は四分の四。大きな2拍でとらないように気をつけます。

♯や♭が何もつかないハ長調。ここにも“素直さ、純粋さ”が出ているように私は感じます。

右手には長い長いスラーがついています。

1小説目最後の音から2小節め頭の音はオクターブです。

まだ手の小さな子どもにはここをスラーで弾くのは少し難しいかもしれません。

どうすればスラーで弾けるかはその子の癖や手の大きさによって変わってきますが、指の動かし方や手の移動のさせ方によって音が切れてないかのように聞かせることができます。

3小節目は指をくぐらせて弾く指使いが出てきます。

ここでリズムが崩れないように気をつけます。

7小節目には左手に♯が出てきます!

これは借用和音と言って、本来の調には無い音を他所の調から借りてくる事を言います。

この場合ト長調からお借りしてるようですね。

繰り返し記号の後には冒頭で出てきた形とリズムが変化して現れます!

技術と表現が深まる後半パート

ここから後半部分になりますね。

10小節目と12小節目では左手が応えるように相手の手を入れています。

ここでは左手も滑らかに弾けると良いですね。

13小節目では最初の音を二分音符で延ばしたまま、後の3音を弾く技術が出てきます。

指を離さないように気をつけながら、耳でソとファ♯を良く追ってください。

その後にはs f(スフォルツァンド)が出てきます。

ここを特に強く弾くのですが、個人的には急にここだけ強く弾くというより、“到達”という感じで弾く方が合っているのではないかと思います。

“到達”したら、そのまま強く弾き続けずにすぐに音量を落とします。

その後には“甘く優しい音で少しそれまでより遅く”弾きます。

意外な和音がかっこいい

2カッコに進みテンポを戻したら、17小節目にはいわゆるmolldurが出てきます。

これは第6音目を下げてmollつまり短調の響きを出すことです。

この曲の中で最初であり唯一のフォルテが書かれています。

緊張感がありそうですね。

そしてこのドファラ♭→ドミソはアーメン終始と呼ばれる終止形が使われています。

讃美歌などでよく使われている終作法です。左手にもたくさんの注目が必要ですね。

2小説後に全く同じ形が繰り返されますが、そこでは音量を下げてメッツォフォルテになっています。

ここをどう表現するか…。

終わりに向かって緊張が解けていくのでしょうか。

そして最後はピアノ(p)→ピアニッシモで、遅くしておわります。

私はようこのような時、

「ここはね、“めでたし、めでたし”だよ。」と伝えます。

そうすると、生徒はすぐにその意味を理解してくれます。

絵本の最後の一行のように、余韻を残して丁寧に閉じる。音楽にも物語のような終わり方が必要です。

教える側として気をつけていること

その時の生徒さんのやる気や年齢によって、どこまで教えるか、どう伝えるかは変わってきます。

でも、伝えようとする“熱量”は変えません。

初心者であっても、音楽の本質に触れる経験をしてほしいという気持ちでレッスンに臨んでいます。

特に「素直な心」というタイトルに込められた意味を、演奏を通して感じてもらえるよう、全力で導くのが私の役割です。

「楽譜は作曲家からの手紙」という考え方

私がいつも生徒に伝えている大切な言葉があります。

「楽譜は作曲家からの手紙。そこにすべての答えが書いてある。」

楽譜には音やリズムだけでなく、拍子、スラー、指番号、表現指示、あらゆる“意図”が込められています。

それを丁寧に読み解くことで、作曲家の想いと“会話”できる。

その考え方を持つことで、生徒の演奏はぐっと変わります。読み取る力が、弾く力を育てるのです。

まとめ:生徒と一緒に音楽の物語を育てる

「すなおな心」は、技術的にも表現的にも、ピアノ学習の大切な一歩になる楽曲です。

この作品を通して私が伝えたいのは、

「作曲家のバックグラウンドなどの知識は大切」

「楽譜と会話するように読み解く」

ということです。

実際に今日解説した「すなおな心」をInstagramにアップしています。

もしよろしければ、ぜひそちらもご覧ください。

ピアノのレッスンに興味がありますか?

体験レッスンも随時受付中です。

ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください♪

ピアノのレッスンに興味がありますか?

詳しくはこちらのページをご覧ください:私のピアノレッスン.

お問い合わせ

ご興味をお持ちいただきありがとうございます。

レッスンその他についてご質問等ありましたら、以下のフォームよりお気軽にご連絡ください。お待ちしております。